Figurez-vous qu’il y a quelques jours, certainement porté par l’aphrodisiaque parfum de réarmement démographique qui règne actuellement dans nos contrées, je m’apprêtais à publier une petite interrockation de Saint-Valentin. Un guilleret fabliau qui aurait traité de l’amour et des idylles mythiques du circuit rock. J’aurais alors pris pour point de départ la figure de la groupie ; son influence dans les années 60 et son héritage aujourd’hui. Je vous aurais alors peut-être confessé que je n’ai pas toujours été le brillant érudit qui vous régale à chaque nouvelle chronique de son avis éclairé mais qu’il m’est arrivé, moi aussi, dans ma jeunesse, de m’adonner à l’idolâtrie aveugle d’un des groupes majeurs de l’industrie musicale française de la fin des années 90, allant jusqu’à collectionner fiévreusement les goodies et accrochant aux murs de ma chambre les portraits de ces talentueux éphèbes. Par souci de conserver mon intégrité, je ne vous aurais pas donné le nom de ce groupe, non. J’aurais seulement admis qu’ils étaient trois et qu’ils sont partis un jour, sans retour. Enfin, surtout un (RIP Filip !). Voilà comment aurait débuté mon interrockation de Saint-Valentin si, rapidement, mes recherches initiales sur les groupies ne m’avaient pas orienté vers une toute autre direction. Car, parler des groupies, c’est ouvrir une boite de Pandore. Le genre de boîte dont le contenu pourrait aisément se mêler au vent de libération de la parole des femmes qui souffle actuellement sur le monde … mais qui n’en fait rien. À l’heure où de nombreux milieux culturels et professionnels font leur révolution, un #MeToo rock mondial peine à émerger. Faudrait-il croire le fameux adage « It’s Only Rock’n’Roll » ? Le rock serait-il exempt de tout reproche ? Enquête.

La mythologie des groupies a été maintes fois retracée et semble intrinsèquement liée à la Sainte Trinité « Sex, Drugs and Rock’n’Roll ». Les noms des plus fameuses d’entre elles résonnent encore aujourd’hui pour tout connaisseur de la chose et leur influence sur la scène musicale des années 60 et 70 est indéniable. Quelques exemples ? Anita Pallenberg, conjointe de Brian Jones puis de Keith Richards aurait introduit les Stones au LSD et, en prêtant régulièrement sa garde-robe aux membres du groupes, aura largement contribué à la sulfureuse esthétique androgyne du groupe à ses débuts. Cynthia Albritton, plasticienne de génie, aura la brillante idée de réaliser des moulages de verges de rock star en commençant par celle de Jimi Hendrix, puis celles de tout le gratin rock de son époque ; une performance artistique qui lui vaudra de se voir dédier la chanson Plaster Caster par le groupe Kiss. Et puis, Pamela Des Barres, reine de sa caste, qui immortalisera sa profession dans son autobiographie I’m With The Band et qui inspirera le rôle joué par Kate Hudson dans le célèbre film rock Almost Famous. Toutes ont fréquenté ce que beaucoup appelleraient la dream team des rock stars : Bowie, Iggy Pop, Mick Jagger, Jimmy Page … et clament en avoir été les muses. C’est ce qu’affirme en tout cas la dernière citée : « Je me fous de ce que pensent les gens. Les groupies ont amélioré la vie des rock stars de manière considérable. Sans nous, elles n’auraient pas été qui elles sont ». En parlant de Keith Richards, elle poursuit : « J’étais là pour le stabiliser. C’était mon devoir en tant que muse de prendre soin de ce brillant génie qui a inspiré tant de personnes ». Ces citations pourraient s’accompagner d’une dizaine d’autres similaires provenant d’autres groupies. Pour les protagonistes de ce milieu, leur rôle a été majeur lors de cet « âge d’or » du rock. À la fois confidentes, muses, conseillères, assistantes, épouses de substitution, éminences grises, leur destin a été intrinsèquement lié à celui des rock stars et l’Histoire du rock’n’roll n’aurait certainement pas été la même sans leur intervention.

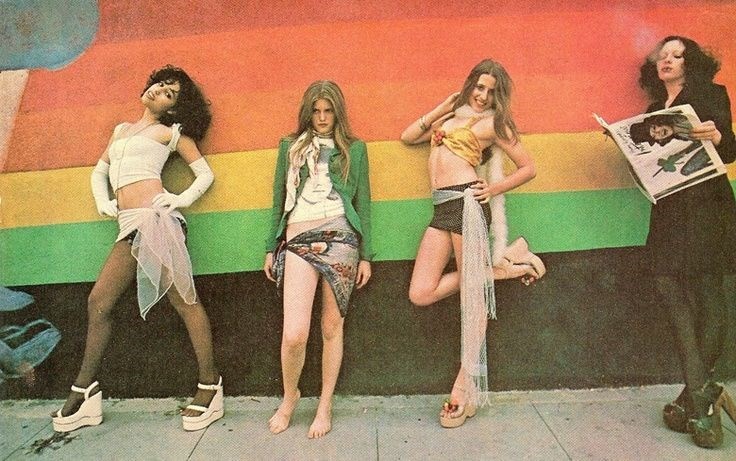

Notons néanmoins que derrière ce statut de muse se cachait souvent une autre réalité : un plafond de verre indépassable et une barrière invisible séparant les backstages du véritable lieu d’enjeu : la scène. Pendant de nombreuses années, une femme dans une salle de concert ne pouvait avoir qu’un seul objectif : finir sa nuit avec un musicien. La considérer présente pour son seul amour véritable de la musique ou même pour statut de musicienne semblait inconcevable pour la gente masculine l’entourant. De ce genre de mépris est né l’horrible terme de « starfuckeuse » repris encore aujourd’hui par Rohff et d’autres artistes hip-hop (la misogynie ne connaît pas de frontière musicale) ainsi que ce cliché péjoratif de la groupie hystérique (comme si 50 gros poilus torses nus se foutant des coups de lattes dans un mosh pit relevaient de la raison et de la modération). Dans les sixties, Janis et Grace Slick ? Et après ? Quel horizon pour les femmes se rêvant musiciennes ? Pamela Des Barres tentera de passer de l’autre coté de la scène en montant le groupe GTO’s (pour Girls Together Outrageously), accompagnée d’autres groupies musiciennes. Cette aventure produite par Frank Zappa, si elle aura été de courte durée (le temps d’un album Permanent Damage), aura toutefois marqué l’arrivée sur le circuit rock d’un des tous premiers girl band de l’histoire.

Alors, la figure de la groupie : muse émancipée et incarnation féministe de ces temps de libération sexuelle ou énième victime du patriarcat version showbiz et paillettes ? Peu probable que nous tranchions aujourd’hui ce débat séculaire. Ce qu’il convient, en revanche, d’aborder ici, c’est lorsque le terme « groupie » se voit accoler celui de « baby ». Les baby groupies sont une dérive de cet « âge d’or » du rock qui a vu les « monstres sacrés » du genre s’adonner au péché de chair avec de jeunes femmes ayant entre 12 et 16 ans au moment des faits ; seconde vague du phénomène groupie incarnée notamment par Lori Mattix et Sable Starr. La première clame avoir perdu sa virginité avec Bowie à l’âge de 15 ans. La seconde se verra dédier ces vers dans une chanson d’Iggy Pop : « I slept with Sable when she was thirteen / Her parents were too rich to do anything ». Ces relations entre des mineures et des célébrités de dix ans leurs aînés ne sont donc pas des secrets d’état. La chose est connue et amplement documentée dans tout bon ouvrage sur le Los Angeles des années 70. Sur le Sunset Strip, certains bars se targuaient d’être le lieu de rendez-vous privilégié des rock stars et des baby groupies. Dans un genre musical qui incarne plus que tout autre la célébration de la jeunesse, certains rockers, déjà dans leur vingtaine bien passée, préféraient la compagnie de femmes bien plus jeunes qu’eux (où même Pamela Des Barres du haut de ses 25 ans étaient déjà considérée par certains comme bien trop âgée). Une quête vampirique de la jeunesse qui tomberait aujourd’hui sous l’appellation de pédo-criminalité. Quel autre terme employer lors de ce genre de relation ? Ce que l’on reproche à juste titre à Matzneff ou Polanski n’est guère différent de ce qu’ont vécu publiquement Jimmy Page ou Iggy Pop. Pourtant, à l’inverse des milieux littéraires ou cinématographiques, peu de témoignages ou plaintes émergent du milieu rock. Statut particulier inhérent au genre ? Autres temps, autres mœurs rock’n’rollesques ? Qu’en pensent les principales intéressées ? Lori Mattix, au tournant des années 2000, était alors catégorique : « j’ai vu les plus grands musiciens de tous les temps. J’ai eu l’occasion de traîner avec les hommes les plus incroyables, beaux et charismatiques du monde. Je suis allée à des concerts dans des limousines escortées par la police. Vais-je regretter ça ? Non. ». Pamela Des Barres, interrogée en pleine vague #MeToo, ne dit pas autre chose et compare même les cas du rock et ceux du cinéma lorsqu’elle affirme : « la plupart de ces femmes, qui étaient impliquées dans le rock’n’roll et étaient considérées comme des groupies, s’y sont mises d’elles-mêmes. Elles voulaient être avec ces mecs. Ces mecs, à l’inverse des réalisateurs, des producteurs ou des acteurs étaient désirés par ces femmes. Elles essayaient de les rencontrer, d’être avec eux. […] Et oui, il y a eu des filles plus jeunes mais à l’époque les choses étaient vues comme plus permissives dans une certaine partie de la société. Mais ces filles étaient très heureuses du bon temps qu’elles passaient avec ces mecs. Ce sont des expériences mémorables, sauvages et extrêmes ».

Des propos qui ne semblent pas coller à l’ère du temps mais qui soulèvent néanmoins la question du consentement et de l’emprise. Quel réel pouvoir de décision possède des adolescentes devant leurs idoles ? La rock star a longtemps incarné le modèle ultime, sorte de demi-dieu descendu sur Terre pour divertir et faire fantasmer les foules. À leur charisme s’ajoutait un système d’abondance leur permettant d’assouvir tous leurs fantasmes et ceux de leurs dévots. En ce sens, l’exemple de Led Zeppelin est l’un des plus emblématiques. Véritables incarnations du rock’n’roll tant louées pour leur puissance musicale que pour leur ineffable beauté, les quatre musiciens ont longtemps usé de leur réputation de demi-dieux nordiques pour déferler sur les villes tels des vikings, pour y piller ce qu’elles pouvaient contenir de boissons et substances et y conquérir toutes les femmes se présentant sur leur passage. Des récits qui ont forgé le mythe du groupe en dépit des lois de la bienséance et des lois tout court. Devrait-on réellement encore s’émerveiller de l’anecdote de la groupie et du requin de nos jours? Si, par la suite, Lori Mattix a affirmé que Jimmy Page s’était comporté en parfait gentleman avec elle en venant demander personnellement à sa mère s’il pouvait sortir avec sa fille (toujours mineure donc), leur première rencontre est toutefois représentative d’un déséquilibre dans la relation : le manager du Zep, Peter Grant (aussi connu pour sa taille gigantesque que pour ses accès de rage qui ne l’étaient pas moins) aurait sommé cette dernière de le suivre dans la limousine du groupe sans lui en indiquer ni le but ni la destination : une description assez proche de la définition du terme « kidnapping ». Il apparaît clairement que des dynamiques de pouvoir s’exerçaient dans ce type de relation et relevaient d’enjeux de domination allant rarement dans le sens de ces jeunes fans. Ce déséquilibre, Mattix le confirmera à demi-mot quelques années après sa citation sus-citée, lors d’une interview donnée en pleine vague #MeToo : « je pense qu’après avoir lu quelques articles, j’ai commencé à voir les choses sous un autre angle et à me dire « Et merde, peut-être ». Je n’ai jamais pensé que quelque chose n’allait pas avec Jimmy Page mais peut-être que c’était le cas. Il m’arrivait de recevoir des lettres me disant que c’était un pédophile mais je ne l’ai jamais considéré comme tel, il n’a jamais abusé de moi. Mais ma perspective change maintenant que je vieillis et deviens plus cynique. Je ne pense pas que des filles mineures devraient coucher avec des hommes. Je ne souhaiterais ça à la fille de personne ».

Un rétro-pédalage à la portée importante venant de l’une des principales protagonistes du récit des baby groupies et un éclairage sur ce que pouvait être alors l’envers du décor rock. En effet, bien trop souvent, le rock’n’roll a blâmé ses institutionnalisés excès pour dissimuler une réalité bien plus sombre. Les frasques inhérentes au genre ont pendant bien longtemps servi à couvrir des agissements qui, dans le privé, n’amusaient plus personne. Un exemple caractéristique serait celui de Keith Moon, légendaire batteur de The Who, reconnu tant pour ses qualités de musicien que pour son statut de fêtard hors pair. Ses soirées imbibées ont donné lieu à quelques unes des anecdotes les plus mémorables de l’histoire du rock’n’roll qui sont encore narrées avec délectation aujourd’hui par des rockologues admiratifs. Mais la consommation stratosphérique de boissons et autres produits ingurgités par Moon The Loon ne se tarissant pas une fois les lumières du cirque social éteintes, ses effets se sont répercutés à plus d’une reprise sur sa compagne Kim McLagan. Excès de rage, violences conjugales, le gaillard allant même jusqu’à poursuivre cette dernière avec un couteau par crise de jalousie. Elle le quittera en 1975, après 7 ans de mariage, et se remariera en 1978, quelques mois après la mort de Moon, achevé par ses propres excès. Si ce cas est représentatif, il est loin d’être le seul. Johnny Thunders, camé leader des Heartbreakers, embarquera la jeune Sable Starr dans ses abîmes toxicos new-yorkaises où il la fera sombrer progressivement du statut de reine des nuits californiennes à celui de junkie victime de violences conjugales. Une descente aux enfers mêlant punk et drogue … qui n’est pas sans rappeler le cas tragique de Nancy Spungen. Groupie des Sex Pistols, conjointe de Sid Vicious avant d’en devenir la victime. Son meurtre par le bassiste lors d’une rixe de camés compte parmi les plus tristement célèbres faits divers de l’histoire rock. Et c’est bien là, dans cette terminologie de « fait divers » que réside l’une des problématiques principales. Tous ces récits qui alimentent la Grande Histoire du Rock, aussi sombres soient-ils, sont bien souvent considérés par leurs narrateurs comme les inévitables « côtés obscurs » du rock’n’roll et finissent relayés au même titre que d’autres anecdotes plus pittoresques et inoffensives. Hors, si l’on voulait bien se pencher plus objectivement sur tous ces événements, on pourrait aisément les nommer de leurs vrais noms : violences conjugales, harcèlement, féminicides.

La France n’est évidemment pas en reste et son exemple le plus sordidement représentatif est encore aujourd’hui dans toutes les mémoires. Sans cesse renommée « l’affaire Cantat » ou encore « le drame de Vilnius », la mort de Marie Trintignant est rarement nommée telle qu’elle devrait l’être : un meurtre. Une manière détournée de ne pas dire les mots quand ceux-ci ont tant d’importance. Nous ne retracerons pas ici la chronologie des faits tant cela a été fait maintes et maintes fois dans les médias et risque à nouveau de l’être dans quelques mois, à l’occasion de la sortie du nouvel album de Détroit, dernier groupe en date de l’intéressé. Un projet musical lancé sans maison de disque, entièrement financé par une cagnotte participative qui a déjà récolté plus de 50 000 euros au moment où nous écrivons ces lignes. Quand certaines et certains appellent au boycott, d’autres sont visiblement prêts à militer financièrement pour le retour du gonze. Disons-le tout net, si nier l’importance de Noir Désir dans l’histoire du rock français est un contre-sens, ne plus concéder le moindre applaudissement à cet homme se doit d’être une évidence. Exemple le plus dramatique des violences faites aux femmes dans le circuit rock français, il n’en est pas pour autant l’unique représentant.

En 2020, plusieurs cas de violences sexuelles dans l’industrie rock française ont été révélés. À Rennes, la dissolution surprise du groupe Kaviar Special, alors en pleine ascension, avait longtemps fait jaser avant que n’en soit révélé la véritable cause. Des faits d’agressions sexuelles commises par l’un des membres du groupe avaient alors émergé, poussant les autres musiciens et leur label Howlin’ Banana à se désolidariser et à condamner fermement ces actes. La libération de la parole des actrices du milieu artistique rennais avait alors causé un petit séisme démontrant par les faits que même les milieux les plus alternatifs ne sont pas épargnés par la toxicité et le sexisme. Situation similaire à Strasbourg où le fondateur de la maison de disque Deaf Rock Records était accusé par une dizaine de femmes de viols et agressions sexuelles. Usant de sa posture hiérarchique dans le milieu culturel local, il aurait commis impunément ces actes entre 2015 et 2019 avant que le scandale n’éclate. Si le label s’est depuis vidé de ses talents, partis pour dénoncer ces faits (Dirty Deep, Structures, Last Train), le principal intéressé a vu les cinq plaintes déposées contre lui classées sans suite. Un refrain bien trop connu où les plaintes des victimes sont rarement entendues, dans le milieu culturel comme ailleurs, alors que 31 % des actrices de ce secteur disent avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel. Devant un tel aveuglement de la justice, il est primordial de souligner les initiatives qui visent à dénoncer les violences sexistes (Balance Ta Scène), à faire entendre la parole des victimes que ce soit sur des plateformes nationales (MusicTooFrance, Go Girls), dans les salles de concerts locales (expo « Elles prennent la place » à La Poudrière de Belfort) ou tout autre initiative visant à réaffirmer la place des femmes dans l’industrie musicale (More Women on Stage, Ecoute Meuf).

À l’échelle internationale, et à l’inverse de l’industrie du cinéma, celle du rock semble relativement épargnée par la seconde vague #MeToo. Ce ne sont pourtant pas les révélations qui ont manqué ces derniers temps. Axl Rose accusé d’agression sexuelle et de violences commises en 1989 sur la mannequin Sheila Kennedy (les paroles ô combien misogynes du leader des Guns and Roses auraient déjà dû nous alerter sur les comportements du garçon), Marilyn Manson toujours poursuivi par plusieurs femmes pour abus sexuels et Till Lindemann, l’épais leader de Rammstein, qui s’était retrouvé l’an dernier accusé par plusieurs fans de faits similaires. Ce dernier aurait mis en place un véritable système de prédation, consistant à repérer de jeunes groupies (nous y revoilà!) au premier rang, les faire amener en backstage par des roadies complices afin de les droguer et les abuser. Des accusations qui n’ont pas convaincu le Parquet de Berlin qui a depuis acquitté le chanteur … alors même que ces actes avaient été confirmés et dénoncés par certains autres membres du groupe ne pouvant plus se taire. D’un côté ou l’autre du Rhin, la justice semble atteinte de la même cécité.

Alors, malgré tous ces faits connus et médiatisés, comment se fait-il qu’aucun mouvement d’ampleur ne semble prendre internationalement dans le circuit rock ? Peut-on encore envisager tous ces agissements comme des actes isolés et non comme des violences systémiques d’une industrie qui a fait du sexe et des excès rock’n’roll son fond de commerce ? Le triptyque « Sex, Drugs and Rock’n’Roll » serait-il un totem d’immunité protégeant de toutes les accusations ? Si le contexte de libération sexuelle des sixties pourrait renforcer le piteux argument du « autres temps, autres mœurs » et expliquer le peu de plaintes émergeant de cette période, qu’en est-il de toutes les agressions commises et impunies dans une époque plus contemporaine ? Le mal est réel dans un circuit rock, qui devrait, par l’image de liberté et de contestation qu’il incarne, s’opposer à ces méfaits patriarcaux. À l’heure où le cinéma français connaît son second #MeToo, où les vedettes de pacotille du PAF français tombent les unes après les autres, où notre Leader Suprême pousse l’amour franchouillard de la cochonnaille jusqu’à s’estimer fier de son plus gros porc, il serait temps pour le rock de faire son auto-critique. Non pour le plaisir voyeur de voir tomber les idoles, non pour la joie grégaire de se réunir autour d’un autodafé de vinyles mais simplement pour éviter que les mêmes drames ne se reproduisent. Rockin’ in a free world. Pour toutes et tous.

Pour compléter cette lecture, nous vous conseillons d’aller jeter un œil à notre précédent article sur la misogynie dans le rock …

… et bien évidemment à tous nos autres articles. Likez, abonnez, partagez. Vous connaissez le refrain.

Laisser un commentaire